n n Являясь продолжением спинного мозга содержит сегментарный аппарат – серое вещество (ядра ЧМН, ретикулярная формация, экстрапирамидные образования) и проводники. Чувствительные ядра ЧМН являются аналогами задних рогов, двигательные ядра – передних рогов.

n n Являясь продолжением спинного мозга содержит сегментарный аппарат – серое вещество (ядра ЧМН, ретикулярная формация, экстрапирамидные образования) и проводники. Чувствительные ядра ЧМН являются аналогами задних рогов, двигательные ядра – передних рогов.

n n n Нижняя граница ствола – отхождение корешка С 1 на уровне большого затылочного отверстия Верхняя граница ствола - область эпифиза. Здесь средний мозг проходит через тенториальное отверстие. При патологических процессах ГМ сопровождающихся увеличением объема мозга может произойти ущемление ствола о край мозжечкового намета (синдром тенториального вклинения).

n n n Нижняя граница ствола – отхождение корешка С 1 на уровне большого затылочного отверстия Верхняя граница ствола - область эпифиза. Здесь средний мозг проходит через тенториальное отверстие. При патологических процессах ГМ сопровождающихся увеличением объема мозга может произойти ущемление ствола о край мозжечкового намета (синдром тенториального вклинения).

n n На поперечном разрезе выделяют: Крышу – расположена наиболее дорсально, отделяется от покрышки сильвиевым водопроводом и 4 желудочком Крыша среднего мозга – четверохолмие Крыша моста и продолговатого мозга – мозжечок.

n n На поперечном разрезе выделяют: Крышу – расположена наиболее дорсально, отделяется от покрышки сильвиевым водопроводом и 4 желудочком Крыша среднего мозга – четверохолмие Крыша моста и продолговатого мозга – мозжечок.

n n n Покрышка: В ее дорсальной части располагаются ядра ЧМН, ретикулярная формация, медиальный продольный пучок. В вентральной части покрышки – чувствительные пути В латеральных отделах моста и продолговатого мозга – мозжечковые пути В основании ствола – проходят двигательные пути.

n n n Покрышка: В ее дорсальной части располагаются ядра ЧМН, ретикулярная формация, медиальный продольный пучок. В вентральной части покрышки – чувствительные пути В латеральных отделах моста и продолговатого мозга – мозжечковые пути В основании ствола – проходят двигательные пути.

Физиология различных отделов ствола мозга определяется ролью ЧМН которые находятся в этих отделах, а также ретикулярной формации и других образований. n Знание расположения этих образований позволяет определить уровень поражения. n

Физиология различных отделов ствола мозга определяется ролью ЧМН которые находятся в этих отделах, а также ретикулярной формации и других образований. n Знание расположения этих образований позволяет определить уровень поражения. n

Средний мозг n n n Ядра III, IV пары ЧМН Экстрапирамидные образования красные ядра, черная субстанция (участие в регуляции мышечного тонуса) Переднее двухолмие – центр рефлекторных движений, связанных со зрительными стимулами, координация движений глазных яблок по вертикали Заднее двухолмие – центр рефлекторных ответов на слуховые стимулы Ретикулярная формация – регуляция

Средний мозг n n n Ядра III, IV пары ЧМН Экстрапирамидные образования красные ядра, черная субстанция (участие в регуляции мышечного тонуса) Переднее двухолмие – центр рефлекторных движений, связанных со зрительными стимулами, координация движений глазных яблок по вертикали Заднее двухолмие – центр рефлекторных ответов на слуховые стимулы Ретикулярная формация – регуляция

МОСТ n Ядра V, VII, VIII пар ЧМН n Регуляция взора по горизонтали n Осуществление безусловных рефлексов мигания, слезоотделения

МОСТ n Ядра V, VII, VIII пар ЧМН n Регуляция взора по горизонтали n Осуществление безусловных рефлексов мигания, слезоотделения

Продолговатый мозг n n n Ядра IX, X, XII пар ЧМН, в том числе вегетативные парасимпатические ядра в составе n. Vagus Осуществление безусловных рефлексов: глотания, жевания, рвоты, Центры регуляции дыхания, сердечной деятельности, голосообразования

Продолговатый мозг n n n Ядра IX, X, XII пар ЧМН, в том числе вегетативные парасимпатические ядра в составе n. Vagus Осуществление безусловных рефлексов: глотания, жевания, рвоты, Центры регуляции дыхания, сердечной деятельности, голосообразования

Ретикулярная формация n n Описана Дейтерсом в 1865 г. Физиология описана Мэгуном и Моруцци (1944 -1946 гг) – показали, что многие реакции коры и спинного мозга находятся под влиянием ретикулярной формации

Ретикулярная формация n n Описана Дейтерсом в 1865 г. Физиология описана Мэгуном и Моруцци (1944 -1946 гг) – показали, что многие реакции коры и спинного мозга находятся под влиянием ретикулярной формации

Функции ретикулярной формации n n n Регуляция возбудимости и тонуса всех отделов нервной системы – отсюда регуляция сна и бодрствования Через активирующее влияние на кору – участие в формировании сознания Участие в регуляции условных и безусловных рефлексов замыкающихся на уровне ствола

Функции ретикулярной формации n n n Регуляция возбудимости и тонуса всех отделов нервной системы – отсюда регуляция сна и бодрствования Через активирующее влияние на кору – участие в формировании сознания Участие в регуляции условных и безусловных рефлексов замыкающихся на уровне ствола

Функции ретикулярной формации n n Через ретикулоспинальные пути – облегчающее или тормозящее влияние на сегментарный аппарат спинного мозга Участие в регуляции висцеральных функций – дыхания, кровообращения, сердечной деятельности, обмена веществ (в составе лимбико-ретикулярного пути)

Функции ретикулярной формации n n Через ретикулоспинальные пути – облегчающее или тормозящее влияние на сегментарный аппарат спинного мозга Участие в регуляции висцеральных функций – дыхания, кровообращения, сердечной деятельности, обмена веществ (в составе лимбико-ретикулярного пути)

Синдромы поражения ретикулярной формации n Нарушения сна и бодрствования – летаргия, нарколепсия n Дропп атаки n Количественные нарушения сознания

Синдромы поражения ретикулярной формации n Нарушения сна и бодрствования – летаргия, нарколепсия n Дропп атаки n Количественные нарушения сознания

Иннервация взора n n n Координация содружественных движений глазных яблок и головы осуществляется через систему медиального продольного пучка Волокна пучка связывают двигательные ядра III, IV, VI, XI пар ЧМН с вестибулярными ядрами, ретикулярной формацией В парамедианной ретикулярной формации располагаются центры взора: на уровне верхних бугров четверохолмия – вертикальный центр, на уровне моста – горизонтальный центр.

Иннервация взора n n n Координация содружественных движений глазных яблок и головы осуществляется через систему медиального продольного пучка Волокна пучка связывают двигательные ядра III, IV, VI, XI пар ЧМН с вестибулярными ядрами, ретикулярной формацией В парамедианной ретикулярной формации располагаются центры взора: на уровне верхних бугров четверохолмия – вертикальный центр, на уровне моста – горизонтальный центр.

Иннервация взора n n Регуляция произвольных движений осуществляется корковым центром (задние отделы средней лобной извилины) При его поражении – поворот головы и глаз в сторону поражения («глаза смотрят на очаг»)

Иннервация взора n n Регуляция произвольных движений осуществляется корковым центром (задние отделы средней лобной извилины) При его поражении – поворот головы и глаз в сторону поражения («глаза смотрят на очаг»)

Синдромы поражения глазодвигательной системы n Нарушения содружественных движений глазных яблок (офтальмоплегии) n Парезы взора n Нистагм

Синдромы поражения глазодвигательной системы n Нарушения содружественных движений глазных яблок (офтальмоплегии) n Парезы взора n Нистагм

Симптомы и синдромы поражения ствола Альтернирующие синдромы n Расстройства координации движений n Головокружение n Нистагм n Нарушения сознания n Повышение внутричерепного давления n

Симптомы и синдромы поражения ствола Альтернирующие синдромы n Расстройства координации движений n Головокружение n Нистагм n Нарушения сознания n Повышение внутричерепного давления n

Альтернирующие синдромы – при половинном поражении ствола, вовлечении в процесс ядер ЧМН и проводящих путей n n На стороне поражения – признаки поражения одного или нескольких ЧМН, На противоположной стороне тела – центральные парезы или проводниковые расстройства чувствительности по гемитипу

Альтернирующие синдромы – при половинном поражении ствола, вовлечении в процесс ядер ЧМН и проводящих путей n n На стороне поражения – признаки поражения одного или нескольких ЧМН, На противоположной стороне тела – центральные парезы или проводниковые расстройства чувствительности по гемитипу

Расстройства координации При поражении мозжечка – статическая, динамическая атаксия n При поражении связей мозжечка: 1. Стволовая 2. Вестибулярная 3. Сенситивная 4. Корковая n

Расстройства координации При поражении мозжечка – статическая, динамическая атаксия n При поражении связей мозжечка: 1. Стволовая 2. Вестибулярная 3. Сенситивная 4. Корковая n

Головокружение n n Не системное – на фоне соматической патологии, колебании АД, интоксикациях и др. Системное – при поражении вестибулярного анализатора

Головокружение n n Не системное – на фоне соматической патологии, колебании АД, интоксикациях и др. Системное – при поражении вестибулярного анализатора

Системное головокружение n n Характеризуется чувством вращения, падения, раскачивания окружающих предметов или собственного тела Сопровождается вегетативными проявлениями, атаксией, нистагмом

Системное головокружение n n Характеризуется чувством вращения, падения, раскачивания окружающих предметов или собственного тела Сопровождается вегетативными проявлениями, атаксией, нистагмом

Нистагм n n Непроизвольные ритмичные колебательные движения глазных яблок при крайних отведениях Возникает при дисфункции медиального продольного пучка, а также при дисфункции вестибулярных структур (связей с медиальным продольным пучком)

Нистагм n n Непроизвольные ритмичные колебательные движения глазных яблок при крайних отведениях Возникает при дисфункции медиального продольного пучка, а также при дисфункции вестибулярных структур (связей с медиальным продольным пучком)

Сознание и его нарушения n Сознание – совокупность психических процессов, позволяющих человеку ориентироваться в окружающей среде, времени, собственной личности, обеспечивающая преемственность опыта, единство и многообразие поведения.

Сознание и его нарушения n Сознание – совокупность психических процессов, позволяющих человеку ориентироваться в окружающей среде, времени, собственной личности, обеспечивающая преемственность опыта, единство и многообразие поведения.

Содержание сознания 2 компонента: n Содержание сознания – осмысленное восприятие внутреннего и внешнего мира n Активация сознания – обеспечивается восходящей активирующей ретикулярной системой

Содержание сознания 2 компонента: n Содержание сознания – осмысленное восприятие внутреннего и внешнего мира n Активация сознания – обеспечивается восходящей активирующей ретикулярной системой

Нарушения сознания n 1. Количественные (выключения) – утрата, угнетение сознания, связано с поражением ствола, угнетением ретикулярной формации n 2. Качественные (помрачения) – проявляются психическими нарушениями при сохранении сознания.

Нарушения сознания n 1. Количественные (выключения) – утрата, угнетение сознания, связано с поражением ствола, угнетением ретикулярной формации n 2. Качественные (помрачения) – проявляются психическими нарушениями при сохранении сознания.

Количественные нарушения сознания n Ясное сознание – бодрствование, полная ориентировка, быстрое выполнение инструкций, адекватное поведение.

Количественные нарушения сознания n Ясное сознание – бодрствование, полная ориентировка, быстрое выполнение инструкций, адекватное поведение.

Количественные нарушения сознания n n n Оглушение – угнетение сознания с замедлением психических и двигательных реакций, повышением порога восприятий, снижением собственной активности. Оглушение умеренное: умеренная сонливость, частичная дезориентировка, на вопросы отвечает замедленно, односложно, команды выполнят замедленно. Оглушение глубокое: сонливость, дезориентировка, команды выполняются только простые, ответы, на вопросы замедленны, односложны типа «да» , «нет» .

Количественные нарушения сознания n n n Оглушение – угнетение сознания с замедлением психических и двигательных реакций, повышением порога восприятий, снижением собственной активности. Оглушение умеренное: умеренная сонливость, частичная дезориентировка, на вопросы отвечает замедленно, односложно, команды выполнят замедленно. Оглушение глубокое: сонливость, дезориентировка, команды выполняются только простые, ответы, на вопросы замедленны, односложны типа «да» , «нет» .

Количественные нарушения сознания n СОПОР – глубокое угнетение сознания, отсутствие психической деятельности с сохранностью координированных защитных реакций на боль и другие раздражители, рефлексы сохранены, жизненно важные функции сохранены

Количественные нарушения сознания n СОПОР – глубокое угнетение сознания, отсутствие психической деятельности с сохранностью координированных защитных реакций на боль и другие раздражители, рефлексы сохранены, жизненно важные функции сохранены

Количественные нарушения сознания n КОМА – выключение сознания с полной утратой восприятия окружающего мира, отсутствие признаков психической деятельности, с постепенным угнетением рефлекторных реакций и функции жизненно важных органов

Количественные нарушения сознания n КОМА – выключение сознания с полной утратой восприятия окружающего мира, отсутствие признаков психической деятельности, с постепенным угнетением рефлекторных реакций и функции жизненно важных органов

КОМА n n n Кома умеренная – «неразбудимость» , некоординированные защитные реакции в ответ на раздражители, рефлексы обычно сохранены Кома глубокая – отсутствие любых реакций на любые раздражители, изменения мышечного тонуса с угнетеним рефлексов, нарушения функции жизненно важных органов Кома терминальная – диффузная мышечная атония, арефлексия, критические нарушения функции жизненно важных органов, падение АД

КОМА n n n Кома умеренная – «неразбудимость» , некоординированные защитные реакции в ответ на раздражители, рефлексы обычно сохранены Кома глубокая – отсутствие любых реакций на любые раздражители, изменения мышечного тонуса с угнетеним рефлексов, нарушения функции жизненно важных органов Кома терминальная – диффузная мышечная атония, арефлексия, критические нарушения функции жизненно важных органов, падение АД

Причины количественных нарушений сознания n 2/3 причин – интоксикации, метаболические нарушения на фоне соматических, эндокринных заболеваний n Неврологические причины – ЧМТ, острые нейроинфекции, инсульты, опухоли головного мозга, эпилептический статус и некоторые другие

Причины количественных нарушений сознания n 2/3 причин – интоксикации, метаболические нарушения на фоне соматических, эндокринных заболеваний n Неврологические причины – ЧМТ, острые нейроинфекции, инсульты, опухоли головного мозга, эпилептический статус и некоторые другие

Принципы обследования больных с количественными нарушениями сознания Следующие задачи решаются параллельно n 1. Определение функции жизненно важных органов –АД, сердечная деятельность, дыхание n 2. Определение глубины нарушения сознания n 3. Выявление причины нарушения сознания

Принципы обследования больных с количественными нарушениями сознания Следующие задачи решаются параллельно n 1. Определение функции жизненно важных органов –АД, сердечная деятельность, дыхание n 2. Определение глубины нарушения сознания n 3. Выявление причины нарушения сознания

Обследование больного n n Тщательный сбор анамнеза Полный соматический осмотр (кожные покрова, их цвет, запах, состояние внутренних органов) Неврологический осмотр – выявление очаговой симптоматики (парезы, нарушение функции ЧМН), проверка менингеальных симптомов Обследование (minimum) – клинич. анализ крови; биохимические показатели – глюкоза, мочевина, билирубин; R-граммы черепа, легких; остальное по показаниям

Обследование больного n n Тщательный сбор анамнеза Полный соматический осмотр (кожные покрова, их цвет, запах, состояние внутренних органов) Неврологический осмотр – выявление очаговой симптоматики (парезы, нарушение функции ЧМН), проверка менингеальных симптомов Обследование (minimum) – клинич. анализ крови; биохимические показатели – глюкоза, мочевина, билирубин; R-граммы черепа, легких; остальное по показаниям

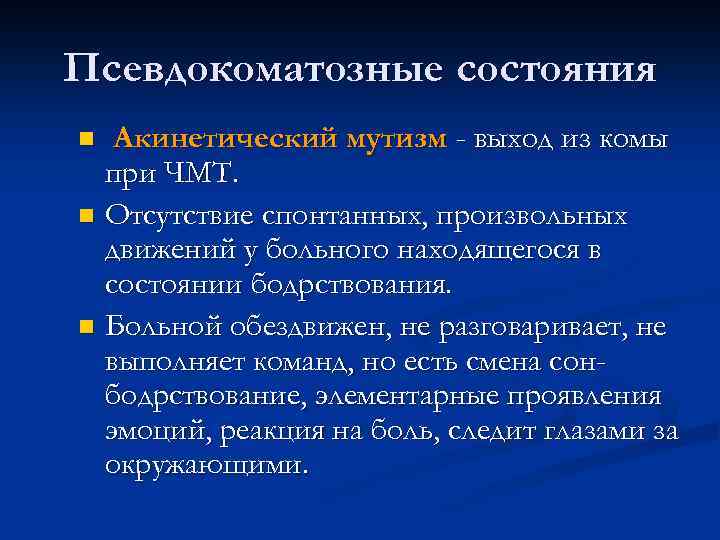

Псевдокоматозные состояния Акинетический мутизм - выход из комы при ЧМТ. n Отсутствие спонтанных, произвольных движений у больного находящегося в состоянии бодрствования. n Больной обездвижен, не разговаривает, не выполняет команд, но есть смена сонбодрствование, элементарные проявления эмоций, реакция на боль, следит глазами за окружающими. n

Псевдокоматозные состояния Акинетический мутизм - выход из комы при ЧМТ. n Отсутствие спонтанных, произвольных движений у больного находящегося в состоянии бодрствования. n Больной обездвижен, не разговаривает, не выполняет команд, но есть смена сонбодрствование, элементарные проявления эмоций, реакция на боль, следит глазами за окружающими. n

Псевдокоматозные состояния Апаллический синдром – исход коматозных состояний при грубом и двухстороннем поражении структур переднего мозга. n Полное отсутствие психической деятельности, ориентировочных реакций. n Сохраняется цикл сон-бодроствование. n

Псевдокоматозные состояния Апаллический синдром – исход коматозных состояний при грубом и двухстороннем поражении структур переднего мозга. n Полное отсутствие психической деятельности, ориентировочных реакций. n Сохраняется цикл сон-бодроствование. n

Синдромы поражения продолговатого мозга Альтернирующие синдромы: n Джексона (с вовлечением XII пары ЧМН) n Авеллиса (с вовлечением XI, XII пар ЧМН) n Валленберга-Захарченко (с вовлечением V, IX, X пар ЧМН, а также за счет вовлечения проводящих путей - мозжечковая атаксия, гемианестезия, возможен центральный гемипарез)

Синдромы поражения продолговатого мозга Альтернирующие синдромы: n Джексона (с вовлечением XII пары ЧМН) n Авеллиса (с вовлечением XI, XII пар ЧМН) n Валленберга-Захарченко (с вовлечением V, IX, X пар ЧМН, а также за счет вовлечения проводящих путей - мозжечковая атаксия, гемианестезия, возможен центральный гемипарез)

Синдромы поражения продолговатого мозга n n Бульбарный паралич – двухстороннее поражение ядер или корешков бульбарной группы – IX, X, XII пар ЧМН Проявляется – дисфагия, дизартрия, афония, нозолалия, атрофия и фибрилярные подергивания мышц языка, снижение рефлексов, свисание мягкого неба

Синдромы поражения продолговатого мозга n n Бульбарный паралич – двухстороннее поражение ядер или корешков бульбарной группы – IX, X, XII пар ЧМН Проявляется – дисфагия, дизартрия, афония, нозолалия, атрофия и фибрилярные подергивания мышц языка, снижение рефлексов, свисание мягкого неба

Синдромы поражения моста Альтернирующие: n Мийяра – Гублера (VII пара ЧМН) n Фовилля (VI, VII пары ЧМН)

Синдромы поражения моста Альтернирующие: n Мийяра – Гублера (VII пара ЧМН) n Фовилля (VI, VII пары ЧМН)

Синдромы поражения среднего мозга Альтернирующие: n Вебера (III пара ЧМН) n Бенедикта (III пара ЧМН, экстрапирамидные нарушения)

Синдромы поражения среднего мозга Альтернирующие: n Вебера (III пара ЧМН) n Бенедикта (III пара ЧМН, экстрапирамидные нарушения)

Синдромы поражения среднего мозга n Синдром Парино – вертикальный паралич взора n Синдром Аргайла-Робертсона n Децеребрационная ригидность – при поражении среднего мозга ниже красных ядер

Синдромы поражения среднего мозга n Синдром Парино – вертикальный паралич взора n Синдром Аргайла-Робертсона n Децеребрационная ригидность – при поражении среднего мозга ниже красных ядер

Вне стволовые синдромы n Синдром мостомозжечкового угла: вовлечение VIII, VII пар ЧМН, позже V, VI пары ЧМН, проводниковые расстройства.

Вне стволовые синдромы n Синдром мостомозжечкового угла: вовлечение VIII, VII пар ЧМН, позже V, VI пары ЧМН, проводниковые расстройства.

Вне стволовые синдромы n Синдром верхней глазничной щели: поражение всех глазодвигательных нервов и 1 -ой ветви тройничного нерва

Вне стволовые синдромы n Синдром верхней глазничной щели: поражение всех глазодвигательных нервов и 1 -ой ветви тройничного нерва

Поражение этих путей в головном мозге чаще всего вызывает гемисиндром. Под этим термином подразумевается комплекс симптомов, подтвержденных результатами объективного обследования, которые локализуются в одной половине тела, что и позволяет сделать вывод о повреждении соответствующего полушария большого мозга. В других случаях наблюдается перекрестный симптомокомплекс, при котором отдельные признаки повреждения выявляются на противоположной половине тела, что позволяет сделать вывод о патологии ствола мозга.

При обнаружении гемисиндрома лишь с определенной долей условности можно говорить о повреждении головного мозга. Так, если поражена только одна система, например двигательная, о локализации поражения в головном мозге можно уверенно судить только в том случае, если в процесс вовлечены мышцы лица. Кроме того, гемисиндром, вызванный повреждением головного мозга с изолированным нарушением двигательной функции, представляет собой большую редкость.

Там, где двигательные волокна , идущие к мышцам лица, руки и ноги, располагаются настолько близко друг другу, чтобы попасть в один-единственный очаг (внутренняя капсула, ножки мозга, варолиев мост), в близком соседстве с ними проходят чувствительные волокна и другие структуры нервной системы, которые при этом, как правило, бывают вовлечены в тот же патологический процесс. Там же, где двигательные пути занимают топографически достаточно большой объем (в полуовальном центре и коре), для возникновения гемисиндрома область повреждения должна быть достаточно большой, так что при этом опять-таки следует ожидать появления и других дополнительных симптомов. Решающим аргументом в пользу центрального поражения пирамидных путей служит в том числе повышение рефлексов или выявление пирамидных знаков, прежде всего положительного рефлекса Бабинского.

Именно потому, что в связи с нейроанатомическими особенностями чисто двигательный церебральный гемисиндром представляет собой большую редкость, при недостаточной уверенности в наличии поражения мышц лица следует проводить интенсивный поиск особенностей двигательных нарушений или других симптомов и признаков, подтверждающих повреждение головного мозга.

При повреждении определенных областей коры больших полушарий наблюдаются, с одной стороны, признаки очагового поражения и, возможно, общего психоорганического синдрома, описанного в главе «Нейропсихические нарушения». При этом определяются симптомы, характерные для поражения строго определенного участка коры.

Достаточно большая, расположенная кпереди от центральной извилины , лобная доля охватывает области мозга, осуществляющие некоторые функции, поражение которых вызывает определенные клинические синдромы.

При патологических процессах в прецентральной области поражаются участки, в которых располагаются пирамидные клетки и, соответственно, возникают определенные двигательные нарушения

При этом развиваются частичные, локализованные параличи. Они тем более ограничены, чем более поверхностно располагается патологический очаг, и могут представлять собой, например, поражение лицевого нерва, парез мышц голени или даже отдельных пальцев. Эти параличи могут носить настолько ограниченный характер, что бывает трудно отличить, к примеру, центральный парез большого пальца ноги от поражения малоберцового нерва. Тем более что при изолированном повреждении прецентральной области не происходит спастического повышения тонуса, а развивается вялый парез.

При поражениях лобного коркового центра взора в области ножки второй лобной извилины взгляд вначале бывает направлен в сторону очага.

При определенных условиях могут наблюдаться признаки раздражения в виде парциальных моторных эпилептических припадков.

Если затронута передняя поверхность лобной доли , наблюдается ряд неврологических особенностей двигательного поведения. Однако эти феномены церебральной расторможенности не являются специфичными для очага определенной локализации, а могут обнаруживаться при любом поражении головного мозга, сопровождающемся снижением уровня бодрствования и угнетением сознания:

На ранних стадиях патологического процесса возникают хватательные ротовые и кистевые автоматизмы. Рот при прикосновении плотно закрывается, губы и подбородок при прикосновении или уже при приближении предмета ко рту вытягиваются в сторону раздражителя. Вложенный в руку предмет пациент непроизвольно начинает ощупывать, кисть руки следует за ним, как за магнитом, или происходит рефлекторное сжатие кисти в кулак. Эти явления бывают обычно двусторонними, но на стороне очага они выражены в большей степени.

Если происходит перерыв лобно-мосто-мозжеч-ковых путей, то развивается атаксия, особенно в ноге. Координация движений на противоположной очагу стороне, особенно во время ходьбы, нарушена, наблюдаются перекрещивание ног, тенденция к чрезмерному отведению или приведению, вплоть до абазии (лобная атаксия).

Наряду с пассивным изменением положения частей тела для пациентов характерно пассивное сопротивление, «противостояние», напоминающее ва в чем-либо постепенно уменьшаются. При этом развивается инстинктивное поведение.

При поражении pars opercularis третьей лобной извилины, поля 44, в котором располагается речевой центр Брока, развивается моторная афазия.

При поражении задних отделов лобной доли , зрительных зон головного мозга, особенно при двусторонних процессах, на первый план выходит нарушение аффекта и дифференцированной регуляции, обусловливающей социальное поведение. Это вызывает прогрессирующее снижение интеллекта и высвобождение примитивного, инстинктивного образа поведения, стремление к дурачеству, плоским шуткам («мориа»), моральный распад, вплоть до деменции с аффективными расстройствами.

Среди этиологических причин поражения лобных долей мозга

следует упомянуть прежде всего:

опухоли (менингеома с медленно прогрессирующими, локальными симптомами, такими как парциальные эпилептические припадки; психопатологические нарушения, длительно сохраняющиеся моторные припадки; быстро прогрессирующая глиома, которая часто бывает двусторонней, распространяясь через среднюю линию в форме бабочки);

травма, особенно при воздействии внешней силы со стороны лба или затылка, с переломами костей черепа (анамнез, аносмия, возможна ликворная фистула);

атрофические мозговые процессы (особенно болезнь Пика) и прогрессирующий паралич.

Нарушение кровообращения может возникнуть в любой части мозга, все они питаются из внутримозговых артерий. А сосуды получают кровь из более крупных: сонной и вертебральной. Стволовой инсульт - одна из локализаций острой патологии в кровоснабжении головного мозга.

2 варианта инсульта (ишемический и геморрагический) имеют разную преимущественную локализацию. Если кровоизлияния чаще возникают в корковых структурах мозга, то ишемия развивается в области ствола мозга. Тяжесть течения заболевания подтверждается неблагополучной статистикой: в 2/3 случаев летальный исход наблюдается в первые двое суток.

Где находится ствол мозга?

Стволом называют самую низшую часть головного мозга, граничащую со спинным. Анатомически она находится у основания черепа. Сверху и по бокам закрыт полушариями, а сзади прилегает мозжечок. По своему строению стволовые клетки более похожи на спинномозговые. Их задачи:

- обеспечение постоянного функционирования центров регуляции и поддержки сердечной деятельности, дыхания, мышечного тонуса и движений;

- осуществление связи корковых центров со спинным мозгом через проходящие нервные пути (центростремительные - из корковых центров в спинной мозг, центробежные - обратно).

В стволе различают 3 части.

Продолговатый мозг - самая низкая зона, практически является продолжением спинного мозга, содержит жизненно важные центры дыхания (регулируют вдох и выдох), кровообращения (ускоряет или замедляет ритм). Нарушение работы угрожает человеку остановкой дыхательных движений, падением артериального давления, прекращением сердечной деятельности и смертью. Здесь же располагаются ядра, руководящие кашлем, чиханием, рвотой, глотанием, морганием.

Из клеток продолговатого мозга берут начало такие важные черепномозговые нервы, как блуждающий, языкоглоточный, подъязычный и добавочный. Один из главных путей - пирамидный - идет из двигательных центров коры в клетки спинного мозга, расположенные в образованиях, называемых «передними рогами».

Перед входом в зону спинного мозга пути перекрещиваются. Это имеет важное значение в диагностике при ишемическом повреждении. Инсульт ствола головного мозга, сопровождающийся поражением пирамидного пучка выше перекреста, проявляется симптомами на противоположной стороне от очага ишемии. Но при этом сохраняются все односторонние проявления нарушения иннервации черепномозговых нервов.

Мост - через него проходят все связи коры головного мозга с мозжечком, спинным мозгом, передача слуховой информации. В нем находятся ядра тройничного, статоакустического, отводящего и лицевого нервов.

Средний мозг - нейроны этой области регулируют тонус мышц, обеспечивают возможности движений, защитных рефлексов в ответ на зрительные или слуховые факторы, бессознательные реакции человека, например, одновременный поворот головы и глаз в сторону включенного светового раздражителя.

Врач проверяет силу мышц стопы и голени

Что происходит при инсульте?

Стволовой инсульт в форме кровоизлияния может возникнуть как самостоятельный очаг, тогда чаще всего поражается мост. Подобные изменения нередко заканчиваются прорывом крови в IV желудочек. Если мелкие геморрагические очажки сопровождают более крупное повреждение полушарий, то они могут сливаться и утяжелять общую неврологическую симптоматику.

Ишемические процессы в ткани мозга связаны с нарушенным прохождением крови по передней, средней и задней мозговым артериям или по внешним питающим сосудам (внутренним сонным, вертебральным). Образование зоны инфаркта при стволовом инсульте сопровождается отеком ткани мозга, который сдавливает нервные стволы, центры, вызывает венозный застой и кровоизлияния.

В результате увеличивается объем мозга, повышается внутричерепное давление. Это способствует смещению различных мозговых структур. При вклинивании и ущемлении части продолговатого мозга в большом затылочном отверстии черепа состояние пациента крайне тяжелое, заканчивается летальным исходом. Подобные последствия ставят главной задачей в терапии инсульта борьбу с отеком, введение мочегонных препаратов в первые часы болезни.

Причины

Причины стволового инсульта не отличаются от нарушений мозгового кровообращения другой локализации:

- атеросклероз артерий;

- сахарный диабет;

- гипертония;

- ревматический васкулит.

Наследственная предрасположенность сказывается на регуляции сосудистого тонуса, нарушенном строении стенок сосудов, метаболических изменениях в тканях мозга.

Клинические проявления

Кровоизлияние в ствол головного мозга характеризуется:

- резким сужением зрачков;

- опущением века (птозом) на стороне очага;

- плавающими движениями глазных яблок;

- параличом черепномозговых нервов;

- быстрым развитием воспаления легких с наклонностью к отеку;

- нарушением типа дыхания (Чейн-Стокса);

- параличом конечностей противоположной очагу стороны;

- высоким артериальным давлением;

- коматозным состоянием;

- повышением температуры тела;

- влажной кожей на стороне поражения в связи с усиленным потоотделением.

Птоз правого века указывает на очаг поражения в правой половине ствола

Ишемия ствола тромботического или нетромботического характера чаще наступает постепенно. Более характерно поражение зоны позвоночной и базиллярной артерий. Все признаки чередуют периоды улучшения и ухудшения, но заболевание неуклонно прогрессирует. Больного беспокоят:

- головокружение;

- пошатывание при ходьбе;

- снижение слуха и зрения;

- двоение в глазах;

- нарушение речи (скандирование фраз).

В случае развития инфаркта в зоне поражения проявляются такие признаки:

- паралич половины тела с нарушенной чувствительностью;

- нарушение сознания пациента до степени коматозного состояния;

- изменение дыхания (редкое с хрипами), быстрое присоединение пневмонии.

Альтернирующие синдромы в клинике инсульта

Инсульт стволовой области отличается от нарушенного кровообращения в коре мозга вовлечением ядер и проводящих путей двигательных нервов. Поэтому у пациентов имеется сочетание центрального паралича с периферическими проявлениями за счет изменений в проводящих путях черепно-мозговых нервов.

Ветки лицевого нерва поражаются при альтернирующих синдромах

Синдромы, включающие наборы симптомов за счет ишемии в зоне различных ядер и путей, называют альтернирующими. Они по-разному сопутствуют стволовому параличу половины тела, всегда проявляются на стороне поражения, указывают на уровень и место очага. Клинические проявления получили названия по имени врачей, впервые описавших данные сочетания.

В зависимости от локализации, их подразделяют на синдромы:

- поражения ножек мозга (педункулярные);

- изменения в структурах моста;

- нарушения в продолговатом мозге (бульбарные).

Неврологи знакомы с описанием синдромов и применяют их в дифференциальной диагностике.

Примеры альтернирующих поражений:

- синдром Миллара-Гюблера - паралич лицевого нерва (опущение века, угла рта);

- синдром Бриссо-Сикара - спастические сокращения в области веток лицевого нерва;

- синдром Джексона - паралич подъязычного нерва с нарушением глотания;

- синдром Авеллиса - паралич мягкого неба и голосовых связок, поперхивание при еде, затекание жидкой пищи в нос, нарушенная речь;

- синдром Валленберга-Захарченко - кроме паралича мягкого неба и голосовых связок, потеря чувствительности на коже лица.

Лечение

Лечение стволового инсульта проводится с первых часов выявления. Поскольку окончательно невозможно сразу установить форму инсульта, то все назначения касаются стабилизации жизненно важных функций мозга, снятия отека тканей.

Для нормализации дыхания проводится кислородная терапия через маску, при отсутствии или нарушенном дыхании больной интубируется и переводится на искусственное дыхание аппаратом ИВЛ.

Регуляция сердечной деятельности требует поддержки артериального давления не выше, чем на 10% от нормального для пациента уровня, вводятся антиаритмические препараты, по показаниям – сердечные гликозиды, нитраты.

Для поддержания необходимого обмена веществ необходим щелочной раствор, препараты с калием и магнием.

Нормализует свертываемость и густоту крови реополиглюкин.

Защита клеток мозга осуществляется с помощью препаратов-нейропротекторов (Церебролизин, Пирацетам).

Для снятия отека ткани мозга вводят сернокислую магнезию, мочегонные по показаниям.

Возможно, пациенту потребуются симптоматические средства: миорелаксанты, противоболевые препараты, противосудорожные, успокаивающие. Их введение определяется конкретной клиникой у пациента.

Применение таких специфических средств, как тромболитическая терапия, возможно лишь при полной уверенности в тромбозе артерий мозга. Она эффективна только в первые 6 часов клинических проявлений.

Остаточное косоглазие после инсульта ствола

Что свидетельствует о негативном прогнозе?

Заранее определить последствия инсульта в структурах ствола можно спустя несколько дней. Неврологи считают, что восстановление функций практически невозможно при тяжелых бульбарных параличах. Пациент может прожить некоторый срок на аппаратном дыхании, но скончается от остановки сердца.

О глубоком поражении двигательных функций при параличе говорит наличие таких симптомов:

- «распластанное бедро» - бедренная часть парализованной ноги из-за потери мышечного тонуса становится широкой и дряблой;

- гипотония века - невозможность самостоятельно открыть глаз на стороне поражения;

- повернутая стопа кнаружи в связи с атонией мышц, поворачивающих ногу.

Как предположить прогноз по симптомам инсульта?

Наблюдение за течением стволовых инсультов привело к прогностическим предположениям по восстановлению пациентов.

Прогноз считается неблагоприятным при таких обстоятельствах:

- нарушение речи;

- редкое дыхание (остается возможность полной остановки во время сна);

- наклонность к брадикардии и пониженному давлению;

- измененная терморегуляция (резкий скачок температуры тела вверх, затем падение ниже нормы).

Неопределенный прогноз при:

- нарушенном глотании (возможно приучение к жидкой, протертой пище);

- потере движений в конечностях (следует добиваться восстановления в течение года);

- головокружениях;

- несогласованных движениях глаз.

В любом случае лечение инсульта ствола нуждается в грамотном подходе к терапии и использовании всех возможностей реабилитации.

Ствол головного мозга (truncus encephali; синоним мозговой ствол) - часть основания головного мозга, содержащая ядра черепных нервов и жизненно важные центры (дыхательный, сосудодвигательный и ряд других). Ствол головного мозга имеет длину около 7 см, состоит из среднего мозга, моста (варолиева моста) и продолговатого мозга и располагается позади ската внутреннего основания черепа до края большого затылочного отверстия. Простирается между полушариями большого мозга и спинным мозгом.Средний мозг (mesencephalon) образован вентрально левой и правой ножками мозга, дорсально - четверохолмием, состоящим из верхних и нижних холмиков; краниально граничит с промежуточным мозгом, каудально переходит в мост, посредством верхних ножек мозжечка соединяется с мозжечком. Из среднего мозга выходят III и IV пары черепных нервов.

Мост (pons) - средняя утолщенная часть ствола мозга - в дорсолатеральном направлении образует средние ножки мозжечка, каудально граничит с продолговатым мозгом.

Вентральную поверхность продолговатого мозга образуют пирамиды и лежащие дорсолатерально от них оливы. На дорсальной поверхности продолговатого мозга различают клиновидный и нежный бугорки, нижние ножки мозжечка. Дорсальная поверхность моста и продолговатого мозга образует дно IV желудочка - ромбовидную ямку. Из моста выходят V-VIII пары черепных нервов, из продолговатого мозга - IX, X, XII пары.

На поперечных срезах ствола мозга в вентродорсальном направлении различают основание, покрышку, части желудочковой системы (водопровод среднего мозга и IV желудочек), крышу среднего мозга (четверохолмие) и крышу IV желудочка. Основание представлено основаниями ножек мозга, вентральной частью моста и пирамидами продолговатого мозга, образовано волокнами двигательных путей: корково-мозжечковых и пирамидных. Покрышка состоит из ядер черепных нервов (III-XII пар), ретикулярной формации, чувствительных восходящих путей, ядер и проводящих путей экстрапирамидной системы.

Двигательные и парасимпатические ядра черепных нервов находятся в медиальной части покрышки. Ядра нервов мышц глазного яблока (III, IV, VI пары), а также иннервирующей мышцы языка (XII пары) располагаются вблизи средней линии, вентрально от водопровода мозга и дна IV желудочка. Парасимпатические ядра VII, IX и Х черепных нервов (верхнее и нижнее слюноотделительные, дорсальное ядро блуждающего нерва) лежат латеральнее двигательных, а добавочное глазодвигательное ядро (центр аккомодации) занимает в комплексе ядер III пары дорсальное положение. Двигательные ядра нервов висцеральных дуг (V, VII, IX, Х пары) залегают вентральнее парасимпатических ядер ствола и иннервируют жевательные и мимические мышцы, мускулатуру глотки и гортани.

Чувствительные ядра ствола занимают боковые части покрышки. Ядро одиночного пути (VII, IX и Х пары), расположенное в продолговатом мозге, принимает интероцептивные импульсы от вкусовых сосочков языка, слизистой оболочки глотки, гортани, трахеи, бронхов, пищевода и желудка, от рецепторов легких, сонного тельца, дуги аорты и правого предсердия. Мостовое и спинномозговое ядра V пары принимают экстероцептивные импульсы от кожи головы и лица, конъюнктивы глазного яблока, от слизистой оболочки полости рта, носа, придаточных пазух и барабанной полости. В среднемозговое ядро V пары приходят импульсы от проприоцепторов мышц головы. Улитковые и вестибулярные ядра принимают посредством VIII пары черепных нервов импульсы от кортиева органа и статокинетического аппарата.

Ретикулярная формация, залегающая между ядрами черепных нервов и проводящими путями, каудально переходит в промежуточное вещество спинного мозга, ростально достигает подталамической области и внутрипластинчатых ядер таламуса. Латеральные (сенсорные и ассоциативные) и медиальные (эффекторные) части ретикулярной формации вместе с ядрами черепных нервов образуют сложные функциональные системы (дыхательный и сосудодвигательный центры), регулируют тонус мышц и обеспечивают сохранение позы, интегрируют сложные рефлексы (рвотный, глотательный), участвуют в обработке и модуляции первичной афферентной информации (эндогенная анальгетическая система), оказывают влияние на кору головного мозга (активирующая восходящая система).

Левую и правую части продолговатого мозга снабжают кровью ветви позвоночных артерий: с вентральной поверхности - медиальные и латеральные мозговые и передние спинномозговые артерии, с дорсолатеральной - нижние задние мозжечковые артерии. Ветви основной артерии обеспечивают кровью мост (мостовые артерии, ножки мозга (среднемозговые артерии) и крышу среднего мозга (верхние мозжечковые и задние мозговые артерии).

Методы исследования:

Для диагностики поражений ствола головного мозга используют клинические и инструментально-лабораторные методы. К первой группе относят неврологические исследования функций черепных нервов, произвольных движений конечностей и координации этих движений, чувствительности, вегетативно-висцеральных функций.Инструментально-лабораторные методы включают спинномозговую пункцию, субокципитальную пункцию с последующим лабораторным исследованием цереброспинальной жидкости, рентгенографию черепа, пневмоэнцефалографию, вентрикулографию, реоэнцефалографию, ультразвуковую допплерографию, эхоэнцефалографию, электроэнцефалографию (с вызванными потенциальными), позволяющую регистрировать биоэлектрическую активность определенных зон ствола головного мозга; радионуклидные исследования, компьютерную томографию и ядерно-магнитно-резонансную томографию, позволяющие визуализировать патологический очаг, уточнить его характер и распространенность.

Патология:

Многообразие клинических проявлений поражения ствола головного мозга зависит от локализации и величины очага патологического процесса. Наиболее частыми топико-диагностическими признаками поражения среднего мозга являются альтернирующие синдромы, различные глазодвигательные нарушения, расстройства сознания и сна, децеребрационная ригидность. При локализации очага в основании среднего мозга преобладают проводниковые расстройства. Развивается альтернирующий синдром Вебера, характеризующийся поражением глазодвигательного нерва на стороне очага и гемиплегией с центральным парезом мышц лица и языка на противоположной стороне.Иногда при сосудистых поражениях среднего мозга возникает синдром, обусловленный одновременным поражением верхней мозжечковой ножки, спиноталамического пути и четверохолмия, при этом наблюдается хореиформный гемиатетоидный гиперкинез на стороне очага поражения и расстройство болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне.

Поражения ядер глазодвигательного нерва вызывают опущение верхнего века, ограничение движений глазного яблока вверх, вниз, внутрь, расходящееся косоглазие, двоение предметов, расширение зрачка, нарушение конвергенции и аккомодации.

При поражении покрышки среднего мозга развивается паралич взора вверх или вниз (нарушение функции заднего продольного пучка) или маятникообразные движения глазных яблок по вертикали, иногда развивающиеся в состоянии комы. При поражении заднего продольного пучка может нарушаться содружественное движение глаз.

Патологические процессы в среднем мозге приводят к нарушению мышечного тонуса. Поражение черного вещества вызывает акинетико-ригидный синдром. При поражении поперечника среднего мозга на уровне красных ядер может развиваться синдром децеребрационной ригидности. При обширных, чаще сосудистых, процессах в среднем мозге с вовлечением ядер ретикулярной формации нередко возникает нарушение бодрствования и сна. Иногда наблюдается «педункулярный галлюциназ», сопровождающийся в основном зрительными галлюцинациями гипнагогического типа: больной видит фигуры людей и животных, сохраняет к ним критическое отношение.

Односторонние очаги в области моста также вызывают альтернирующие синдромы. При поражении средней и верхней части основания моста развивается контралатеральный гемипарез или гемиплегия, при двустороннем поражении - тетрапарез или тетраплегия. Довольно часто возникает псевдобульбарный синдром. Для поражения каудальной части основания моста характерен синдром Мийяра - Гюблера.

Очаг в каудальной трети покрышки моста сопровождается развитием синдрома Фовилля: гомолатеральное поражение VI и VII черепных нервов (в сочетании с парезом взора в сторону очага). При поражении каудальной части покрышки описан синдром Гасперини, который характеризуется гомолатеральным поражением V, VI, VII черепных нервов и контрлатеральной гемианестезией.

При обширных, чаще сосудистых, процессах в области покрышки моста мозга, протекающих с поражением активирующего отдела ретикулярной формации, нередко развивается нарушение сознания различной степени: кома, сопор, оглушение, мутизм акинетический.

При патологии продолговатого мозга наиболее характерным является бульбарный паралич. Нередко поражения пирамидного пути на уровне продолговатого мозга вызывает геми- или тетраплегию. Нередко поражения пирамидного пути вовлекают в процесс ядра и корешки IX, X, XII черепных нервов, при этом развиваются бульбарные альтернирующие синдромы.

Поражение вентральной части нижней половины продолговатого мозга характеризуется появлением на стороне очага сегментарной диссоциированной анестезии в каудальных дерматомах Зельдера на лице, снижением глубокой чувствительности в ноге и руке, развитием гемиатаксии и синдрома Бернара-Горнера; на противоположной очагу стороне отмечается проводниковая гемианестезия с верхней границей на уровне верхних шейных сегментов.

Поражение ядер ретикулярной формации сопровождается расстройством дыхания (оно становится частым, нерегулярным), сердечно-сосудистой деятельности (тахикардия, цианотичные пятна на конечностях и туловище), термической и вазомоторной асимметрией в острой фазе.

Из патологических процессов в области ствола мозга чаще встречаются ишемические поражения вследствие преходящих нарушений мозгового кровообращения и инфарктов в результате окклюзирующего, обычно атеросклеротического, поражения сосудов вертебробазилярной системы на различных уровнях, менее часто наблюдаются кровоизлияния, развивающиеся вследствие артериальной гипертензии. Для ишемических поражений мозгового ствола характерна разбросанность нескольких, обычно небольших очагов некроза, что определяет полиморфизм клинических проявлений. При развитии ишемического очага в области ствола головного мозга наряду с парезами конечностей развивается ядерное поражение черепных нервов (глазодвигательные расстройства, нистагм, головокружение, дизартрия, расстройства глотания, нарушение статики, координации и др.), иногда эти симптомы проявляются в виде альтернирующих синдромов.

Инфаркт мозга:

Инфаркты в области среднего мозга могут быть первичными или вторичными, обусловленными дислокацией головного мозга с транстенториальным вклинением при различных супратенторальных объемных процессах. Наиболее характерен для инфаркта среднего мозга нижний синдром красного ядра: паралич глазодвигательного нерва на стороне очага, атаксия и интенционное дрожание в контралатеральных конечностях, иногда наблюдается хореиформный гиперкинез. При поражении оральных отделов красного ядра глазодвигательный нерв может не пострадать.При инфаркте в области продолговатого мозга выделяют два основных варианта. При закупорке латеральных и медиальных мозговых ветвей позвоночной и основной артерий развивается медиальный синдром продолговатого мозга: паралич подъязычного нерва на стороне очага и паралич противоположных конечностей (синдром Джексона). При закупорке позвоночной и нижней задней артерии мозжечка возникает синдром Валленберга - Захарченко, для которого характерен паралич мышц мягкого неба, гортани, языка и голосовых мышц на стороне очага поражения, на этой же стороне наблюдается диссоциированная сегментарная анестезия кожи лица, нарушение глубокой чувствительности с селективной атаксией в них, мозжечковая гемиатаксия, синдром Бернара - Горнера. Вследствие поражения спиноталамического пути на противоположной стороне выявляется проводниковая гемианестезия.

Клинически кровоизлияния в ствол мозга характеризуются нарушениями сознания и витальных функций, симптомами поражения ядер черепных нервов, двусторонними парезами конечностей (иногда наблюдаются альтернирующие синдромы). Часто наблюдаются стробизм (косоглазие), анизокория, мидриаз, неподвижный взор, «плавающие» движения глазных яблок, нистагм, нарушение глотания, двусторонние пирамидные рефлексы, мозжечковые симптомы. При кровоизлияниях в мост отмечаются миоз, парез взора в сторону очага. Раннее повышение мышечного тонуса (горметония, децеребрационная ригидность) возникает при кровоизлияниях в оральные отделы ствола мозга. Очаги в нижних отделах ствола сопровождаются ранней мышечной гипотонией или атонией.

Диагноз ставят на основании данных анамнеза, клинических проявлений, дополнительных методов обследования. Дифференциальный диагноз необходимо проводить с апоплектиформным синдромом при инфаркте миокарда, острым развитием опухоли или отека головного мозга черепно-мозговой травмой, геморрагическим менингоэнцефалитом, расстройствами сознания различной этиологии.

Лечебные мероприятия проводят безотлагательно и дифференцированно с учетом состояния больного и характера патологического процесса. Необходима ранняя госпитализация больных. Транспортировке не подлежат больные в состоянии глубокой комы и с грубыми нарушениями жизненных функций. Неотложная помощь направлена на коррекцию жизненно важных функций организма: лечение сердечно-сосудистых расстройств, нарушение дыхания (изменение положения больного, отсасывание секрета из трахеи и бронхов; при неэффективности этих мероприятий интубация и трахеостомия), поддержание гомеостаза, борьбу с отеком мозга.

Прогноз зависит от характера сосудистого процесса, его топики, размера, темпа развития осложнений. Наиболее благоприятен прогноз при ограниченных стволовых инфарктах у лиц молодого возраста.

Реабилитация включает ЛФК, массаж, занятия с логопедом, лекарственную терапию с применением препаратов, улучшающих метаболические процессы в тканях мозга (аминалон, церебролизин, пирацетам и др.).

Инфекционные поражения ствола головного мозга:

Инфекционные поражения ствола головного мозга бывают первичными и вторичными. Среди первичных чаще других встречаются нейровирусные поражения: полиомиелит, полиомиелитоподобные заболевания. При этом наблюдаются параличи мышц лица, языка, глотки, гортани. При инфекционно-аллергических процессах, например бульбарной форме полирадикулоневрита Гийена - Барре, на фоне тяжелого общего состояния, менингеальных симптомов появляются признаки поражения IX-XII черепных нервов с одной или обеих сторон и изменение цереброспинальной жидкости (белково-клеточная диссоциация).Бульбарная форма нейровирусных заболеваний наиболее опасна, т.к. часто приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Лечение: препараты, обладающие противовирусной активностью (дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, интерферон), глюкокортикоиды, дезинтоксикационные средства (гемодез, неокомпенсан) и симптоматическое, при нарастании дыхательной недостаточности проводят искусственную вентиляцию легких, в восстановительном периоде - препараты, улучшающие метаболизм, антихолинэстеразные препараты, массаж, ЛФК.

Вторичные воспалительные поражения ствола головного мозга могут возникать при сифилисе, туберкулезе, гриппе и др. В этих случаях страдают ядерные образования ствола, пирамидного пути, проводники чувствительности, координаторная система.

Воспалительные процессы различной природы - энцефалиты могут вызывать глазодвигательные расстройства, нарушения сна, мышечного тонуса, акинетико-ригидный синдром, изредка бульбарные параличи. Часто поражение ствола головного мозга при рассеянном склерозе, что выражается глазодвигательными нарушениями, нистагмом и нарушением функции проводниковых структур, особенно пирамидных путей.

Продолговатый мозг поражается при сирингобульбии. В клинической картине сирингобульбии наиболее типичным симптомом являются диссоциированные расстройства чувствительности на лице по сегментарному типу (снижение чувствительности в латеральных отделах лица). Наблюдаются головокружение, нистагм, статическая атаксия вследствие поражения вестибулярных ядер в стволе. Часто в процесс вовлекаются ядра бульбарной группы черепных нервов, иногда отмечаются вегетативные кризы в виде тахикардии, нарушения дыхания, рвоты. Опасность представляет расстройство дыхания из-за стридора, вызванного параличом гортани. Лечение симптоматическое.

При амиотрофическом боковом склерозе характерно поражение IX, X, XII пар черепных нервов в стволе головного мозга. Появляются и нарастают расстройства глотания, артикуляции, фонации, ограничение движения языка, атрофии и фибриллярные подергивания в нем.

Изолированные повреждения ствола головного мозга редки, чаще наблюдаются при тяжелой черепно-мозговой травме. При этом развиваются потеря сознания, могут быть глубокая кома, расстройства дыхания и сердечной деятельности. Появляются симптомы ишемии и гипоксии головного мозга с развитием отеки головного мозга. В ряде случаев возможны тонические судороги. При менее тяжелых повреждениях наблюдаются нистагм, снижение роговичных и глоточных рефлексов, изменение сухожильных и появление патологических рефлексов. Неотложная помощь направлена на коррекцию расстройств дыхания и сердечной деятельности. Прогноз зависит от тяжести повреждения и полноты лечебных мероприятий.

Патологию ствола головного мозга нередко обусловливают внутричерепные опухоли. Клиническая картина и симптоматика поражений ствола головного мозга при опухолях зависят от их локализации и повреждения тех или иных ядер и проводящих путей.

В среднем мозге наиболее часто встречаются глиомы, тератомы, которые вначале вызывают внутреннюю гидроцефалию вследствие сдавления водопровода мозга, затем присоединяются головная боль, рвота, отек дисков зрительных нервов. Поражение верхней части среднего мозга вызывает парез взора вверх, сочетающийся с парезом конвергенции (синдром Парино). Отмечаются анизокория, склонность к расширению зрачков. Реакция зрачков на свет, конвергенция, аккомодация отсутствуют. Прогрессируют слабость, спастичность в мышцах. Возможны чувствительные и мозжечковые нарушения.

В области моста головного мозга наиболее часто встречаются глиомы, в продолговатом мозге - эпиндимомы, астроцитомы, олигодендроглиомы, реже глиобластомы, медуллобластомы. Чаще эти опухоли возникают в детском возрасте. Начальными признаками являются очаговые симптомы, обусловленные поражением черепных нервов и проводящих путей. Рано появляется боль в затылочной области, нередко возникает головокружение. Часто первым очаговым симптомом бывает диплопия. Ранние признаки могут указывать на поражение половины ствола.

Диагноз опухоли основывается на прогрессирующем поражении ствола головного мозга и повышении внутричерепного давления с учетом данных дополнительных методов исследования. Дифференциальный диагноз проводят с инсультом, рассеянным склерозом, энцефалитами. Лечение опухоли ствола головного мозга оперативное, при его невозможности - консервативное. Прогноз при внутристволовых опухолях независимо от их гистологического строения обычно неблагоприятный.

Инсульт ствола головного мозга – это острое нарушение циркуляции крови в этой области, которое сопровождается внезапным появлением симптомов неврологического дефицита, сохраняющихся дольше суток.

В России частота встречаемости составляет 3,3 на 1000 населения в год, причем большая часть из них – люди старше 70 лет. Смертность в течение первого месяца от начала заболевания – 15-25%, а инвалидность получает 70% пострадавших.

Благодаря развитию медицины, в последние годы наметилась тенденция к снижению заболеваемости и смертности от инсультов. Однако, отмечается «помолодение» этого заболевания.

Чаще всего инсульт настигает пожилых людей, но благодаря развитию медицины смертность снижается

Чтобы разобраться, какие симптомы будут при этом поражении, нужно понять, каковы анатомические особенности ствола головного мозга.

Немного о строении

Головной мозг состоит из больших полушарий и ствола.

Строение головного мозга

В структуру ствола входят продолговатый, средний и промежуточный мозг, и мост.

Структура ствола головного мозга

Он осуществляет следующие функции:

- обеспечивает рефлекторную поведенческую деятельность;

- связывает выше- и нижележащие отделы ЦНС проводниковыми путями;

- объединяет структуры мозга.

В состав входит серое и белое вещество. Серое – нейроны, расположенные в виде ядер, имеющие определенные функции. Белое – проводниковые пути. Чтобы отличить инсульт в стволе головного мозга от других, а также точно определить расположение очага, нужно представлять функции его отделов.

Функции продолговатого мозга:

- Иннервация мышц языка (ядро XII пары черепно-мозговых нервов) и некоторые мышцы головы (ядро XI пары), гортани и полости рта (ядро IX пары).

- Работа парасимпатической нервной системы (блуждающий нерв – X пара).

- Поддержание витальных функций (дыхание, сердцебиение) – ядра ретикулярной формации.

- Осуществление некоторых двигательных функций – экстрапирамидные ядра (олива).

Функции моста:

- Проведение слуховых импульсов (ядра VIII нерва).

- Обеспечение мимических движений, а также слезо- и слюноотделения (ядра VII нерва).

- Осуществление отведения глаза кнаружи (ядра VI пары).

- Жевательные движения осуществляют ядра V пары черепно-мозговых нервов.

Функции среднего мозга:

- Остальные движения глазного яблока, век, зрачка (IV и III пары нервов).

- Регуляция движения и тонуса мышц (ядра черной субстанции).

- Рефлекторный ответ на световые и звуковые импульсы.

- Мышечная чувствительность лица и шеи.

- Координация совместного поворота шеи и глаз.

- Сбор чувствительной информации от внутренних органов.

Ствол мозга осуществляет координацию работы всех внутренних органов, рефлекторную деятельность, некоторые важные двигательные акты. В зависимости от локализации поражения симптомы будут разниться.

Этиология

По происхождению стволовой инсульт бывает:

- ишемический связан с отсутствием притока крови из-за закупорки (обтурации) питающей область артерии;

- геморрагический из-за разрыва артерии и истечения из нее крови.

Виды стволового инсульта

Первый тип встречается гораздо чаще второго, на него приходится 75-80% всех нарушений мозгового кровообращения.

Причины ишемического инсульта

К факторам риска ишемического инсульта относится пожилой возраст, повышенное артериальное давление, увеличение содержания холестерина в крови, атеросклероз, курение, заболевания сердца, сахарный диабет.

Следует учесть, что повышение артериального давления выше 140/90 мм. рт.ст., относительно нормы, в два раза увеличивает риск развития инсульта.

Все причины ишемического инсульта можно разделить на группы:

- Атеротромботический – ишемия возникает из-за медленно увеличивающейся бляшки в области сосуда. Такому инсульту предшествуют симптомы транзиторного нарушения мозгового кровообращения, признаки длительного «обкрадывания» мозга кислородом и питательными веществами: снижение памяти, рассеянность, развитие плаксивости или вспыльчивости и прочие. Чаще случается ночью или ранним утром.

- Эмболический развивается внезапно, происходит резкая и быстрая закупорка приносящей артерии эмболом. Чаще возникает при заболеваниях сердца (мерцательная аритмия, пороки, искусственные клапаны), для которых характерно формирование сгустков крови в полостях сердца и распространение их по кровотоку. Чаще случается днем, при эмоциональной или физической перегрузке.

- Возможно развитие ишемии при снижении артериального давления, когда кровь недостаточно поступает в головной мозг. Это гемодинамический тип.

- Лакунарный характеризуется поражением мелких артерий, расположенных в глубине мозга. Развивается часто днем, на фоне повышенного артериального давления. Так как кровоснабжения лишаются небольшие участки, симптоматика стерта, а прогноз его лучше, чем у остальных.

- Гемореологический встречается редко, развивается из-за повышения вязкости крови.

Одной из причин ишемического инсульта является повышенное давление

Мозг – это такой орган, где активно протекают химические процессы, но он не имеет собственных запасов питательных веществ. Это значит, что любое снижение притока крови с кислородом и питательными веществами быстро сказывается на его функции отрицательным образом. Без кровоснабжения нейрон может прожить максимум пять-восемь минут, после чего погибает.

В норме через 100 г мозга за минуту протекает 50-55 мл крови, при инсульте этот показатель снижается до 10.

После закупорки сосуда возможно следующее: в зоне, которую он питал, наступает ишемия, нейроны гибнут, их функция теряется. Но рядом с ней расположен еще один участок (ишемическая полутень или пенумбра), в котором кровоснабжение не достигло опасного минимума. Однако клетки мозга в нем тоже страдают от ишемии и поражения продуктами распада погибших нейронов. Они жизнеспособны, но им также угрожает гибель, поэтому важно начать терапию как можно раньше. Это снизит зону поражения и сохранит больше функций мозга.

Из-за накопления продуктов распада в этой области развивается отек, который сдавливает прилежащие структуры, оттесняет их в сторону, еще больше нарушая кровоток и функционирование.

Анатомия ишемического инсульта

Причины геморрагического инсульта

Встречается он реже, но его симптоматика протекает тяжелее, а прогноз хуже. Выделяют:

- При паренхиматозном кровоизлиянии происходят изменения в веществе головного мозга. Это возможно при артериальной гипертонии, нарушении свертываемости крови или слабости сосудистой стенки (аневризма).

- Субарахноидальное – излитие крови на поверхность мозга из-за патологии сосудов в оболочках. Чаще его причиной становится аневризма, поэтому обычно поражает молодых, внешне здоровых людей.

Инсульт ствола головного мозга развивается при поражении в области вертебробазилярного сосудистого бассейна.

Симптомы

Стволовой инсульт проявляется по-разному, что зависит от локализации очага поражения. Для него характерно появление альтернирующих (перекрестных) симптомов, то есть органы головы и шеи страдают на стороне очага, а движения конечностей и чувствительность кожи тела – на противоположной.

Продолговатый мозг

При поражении продолговатого мозга будет отмечаться полное или частичное нарушение двигательной функции языка (его кончик отклоняется в сторону поражения), мышц мягкого неба, шеи, голосовых связок (осиплость голоса) на стороне инсульта, выпадение чувствительности кожи лица. На противоположной – нарушение или невозможность движения рук или ног, онемение половины тела.

Строение мозга

Инсульт имеет плохой прогноз при наличии бульбарного паралича. Он развивается при нарушении кровообращения в бассейне позвоночных артерий, это становится причиной двустороннего поражения IX, X, XII пар черепно-мозговых нервов, расположенных в продолговатом мозге. При этом отмечаются такие нарушения, как поперхивание при глотании, нависание мягкого неба, нарушение дикции, осиплость голоса, мелкие подергивания языка и ограничение его подвижности. Зачастую за ним следует нарушение витальных функций и летальный исход.

Мост

Если патологический очаг находится в мосте, то на стороне поражения отмечается невозможность движения мимической мускулатуры, выпадение поверхностной чувствительности на лице, снижение слуха, взгляд направлен в сторону очага. На противоположной выявляются двигательные нарушения в конечностях и снижение чувствительности. Часто сопровождается нарушением сознания вплоть до комы.

Псевдобульбарный паралич проявляется так же, как и бульбарный, но его причина – поражение проводящих путей на уровне моста и выше, поэтому прогноз более благоприятный, так как нарушения жизненно важных функций обычно не следует. Отличительным признаком является отсутствие подергиваний языка, глоточный и небный рефлексы сохранены или повышены, выявляются симптомы орального автоматизма.

При тромбозе базилярной артерии развивается «синдром запертого человека». При сохранном сознании у пациента не двигаются никакие мышцы, кроме глазных яблок и мигания.

Средний мозг

Стволовой инсульт с локализацией в среднем мозге проявляется невозможностью осуществления движений глазами, отсутствием реакции зрачка на стороне поражения. На противоположной нарушается движение конечностей, появляется тремор (непроизвольное дрожание) руки. Возможно развитие псевдобульбарного паралича.

О плохом прогнозе свидетельствует синдром децеребрационной и декортикационной ригидности. Причина – стволовой инсульт в области проводниковых путей среднего мозга на уровне выше вестибулярных ядер. Децеребрационная ригидность проявляется комой в сочетании с повышением тонуса всех мышц, преимущественно разгибателей, когда руки и ноги приведены к туловищу, а голова запрокинута. Декортикационная – верхние конечности согнуты, а нижние разогнуты.

Если поражение локализуется ниже вестибулярных ядер, то наступает кома с отсутствием тонуса мышц.

Диагностика

При подозрении на стволовой инсульт, так же, как и при других очагах поражения, по возможности проводят магнитно-резонансную или компьютерную томографию. Это позволяет выявить наличие и расположение участка нарушенного кровообращения. Скорость правильной диагностики напрямую влияет на конечный прогноз заболевания.

Ультразвуковая допплерография – методика исследования кровотока в сосудах. Она выявляет участки отсутствующего кровоснабжения или кровоизлияние.

Важным показателем функциональных особенностей организма являются общеклинические анализы (общий анализ крови и мочи), биохимический анализ крови, ЭКГ, при необходимости ЭхоКГ (визуальное ультразвуковое исследование сердца).

Все эти сведения позволяют установить диагноз инсульта, его локализацию, от чего зависит прогноз выздоровления и тактика лечения.

Лечение

При подозрении на инсульт любой локализации обязательна госпитализация в неврологическое отделение.

При подозрении на инсульт необходима помощь врача

Стволовой инсульт лечится по тем же принципам, что и любой другой. Базисная терапия включает в себя поддержание жизненно важных функций организма: дыхания, давления, сердцебиения, температуры тела, а также уменьшение отека мозга.

Специфическая терапия направлена на устранение причин заболевания. К ней относится, например, тромболизис, нормализация вязкости крови. Проводятся мероприятия по нейропротекции и восстановлению функции нейронов.

Чем быстрее проходят симптомы неврологического дефицита, тем лучше дальнейший прогноз.

Последствия

К сожалению, стволовой инсульт часто имеет неблагоприятные прогнозы. С пациентом длительное время остаются головокружение, нарушения речи и глотания, параличи мышц различной локализации и функций, выпадение чувствительности.

Реабилитация, направленная на замещение этих функций, носит длительный и постоянный характер, а наступающие улучшения медленны и незначительны.

Однако, это не значит, что нужно отказываться от реабилитации. Выздоровление возможно только благодаря работе над нарушенными функциями.